Ecoles fermées, manifestations annulées, mises en quarantaine, décès: le tout causé par un virus venu de Chine et qui s’étend en quelques mois au reste du monde. Ça vous dit quelque chose? Et pourtant. Il ne s’agit pas ici du coronavirus mais de la grippe asiatique de 1957.

Cette année-là, la pandémie tue 2 millions de personnes selon les chiffres de l’OMS et contamine 20% de la population mondiale. Retour sur ce moment de l’histoire qui fait sensiblement écho à aujourd’hui.

En Europe en juillet, en Valais en septembre

Fin 1956. Une épidémie de grippe frappe les provinces chinoises de Guizhou et de Yunnan. Le virus est identifié par des chercheurs en laboratoires de Melbourne, Londres et Washington. Pour la toute première fois de l’histoire, la pandémie sera suivie en temps réel par des laboratoires de virologie. La grippe asiatique s’étend à Singapour en février, Hong Kong en avril, l’Amérique en juin et l’Europe le mois suivant. «L’épidémie a fait le tour du monde en moins de cinq mois», note «Le Nouvelliste» du 10 août 1957.

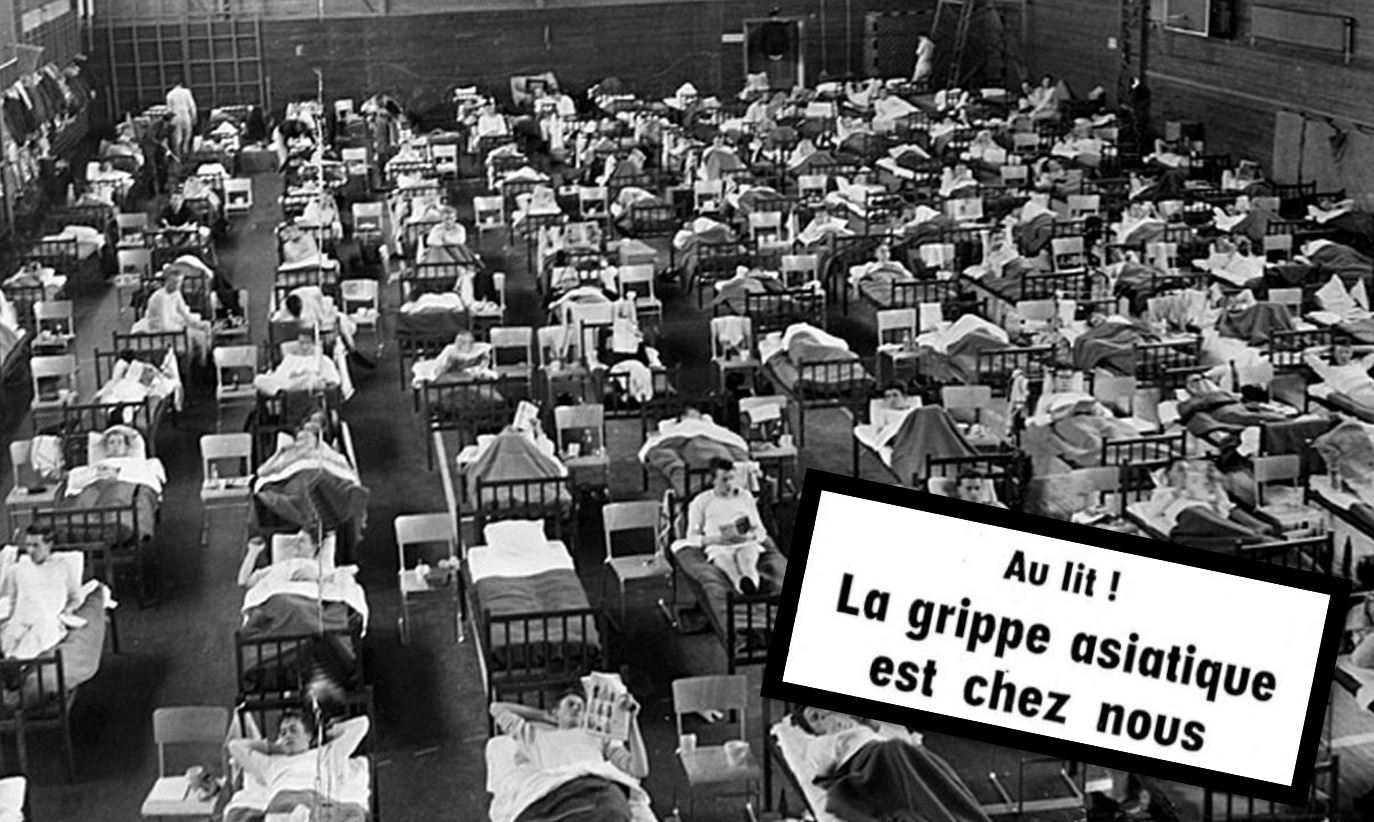

Début septembre 1957, le service fédéral de l’hygiène publique communique qu’aucun cas de grippe asiatique n’a encore été constaté en Suisse. «Il n’est pas possible de l’empêcher d’être importée dans un pays», note toutefois le communiqué de l’époque. Rien n’est plus pareil deux semaines plus tard: «Au lit! La grippe asiatique est chez nous», annonce «Le Nouvelliste» du 21 septembre. Le virus a pu être isolé chez des écoliers bernois.

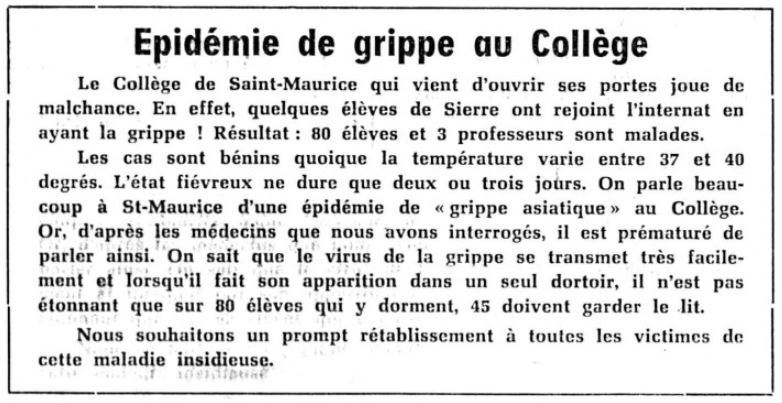

Quelques jours après la rentrée scolaire, le collège de Saint-Maurice compte trois professeurs et 80 élèves malades. «On sait que le virus se transmet très facilement et lorsqu’il fait son apparition dans un seul dortoir, il n’est pas étonnant que sur 80 élèves qui y dorment, 45 doivent garder le lit», décrit le quotidien valaisan.

«Le Nouvelliste» du 25 septembre 1957.

Le 9 octobre, ce sont 200 militaires cantonnés à Brigue qui sont atteints. La halle de gymnastique de la ville a dû être aménagée pour les accueillir.

A la fin du mois, «Le Nouvelliste» présente ses bons vœux de rétablissement à Hermann Geiger, «notre pilote des glaciers, alité depuis deux jours par une forte grippe asiatique». Comme aujourd’hui, certaines années scolaires sont interrompues.

A Saillon, la moitié du corps enseignant est malade, les cinquante élèves, atteints aussi pour la plupart, doivent rester à la maison.

Et comme aujourd’hui, des manifestations passent à l’as ou sont remodelées. A Saint-Maurice, comme la patronne et la sommelière du café du Simplon sont au lit, le loto du ski-club doit changer d’auberge. «Les réjouissances se dérouleront au café des Cheminots pour autant que la grippe l’épargne», annonce «Le Nouvelliste», confiant: «Il reste encore une dizaine de cafés…»

Des points communs mais pas tous

A l’instar d’aujourd’hui, la grippe asiatique pouvait se traduire par une fièvre sans complication jusqu’à la pneumonie mortelle. Mais contrairement au Covid-19, elle touchait principalement les jeunes et le taux de mortalité le plus important était enregistré chez les patients cardiaques et les femmes en fin de grossesse.

Les personnes âgées de plus de 70 ans, elles, étaient immunisées. Un phénomène qui n’étonne pas le Dr Eric Bonvin, directeur de l’Hôpital du Valais. «Certains virus sont composés d’une partie nouvelle transmise directement par le monde aviaire et d’une partie ayant déjà contaminé les humains par le passé et dont ceux-ci peuvent conserver la mémoire immunitaire.» Les personnes qui avaient déjà développé une immunité lors de la première épidémie, comme c’était le cas pour les personnes âgées en 1957, en ont conservé la mémoire et savent ainsi se défendre. «Lorsque l’humanité est infectée par un virus qu’elle ne connaît pas, comme la grippe espagnole de 1917 ou le Covid-19 aujourd’hui, son système immunitaire ne sait pas encore se défendre.»

Ce que la grippe asiatique a apporté

De ces virus, l’homme n’est pas le seul à s’en souvenir. Les réseaux de santé, eux aussi, apprennent et s’améliorent après chaque épisode de pandémie. «La grippe asiatique de 1957 a permis de reconnaître la valeur d’un réseau mondial de surveillance, basé sur des laboratoires de référence ou de recherche hautement qualifiés», confirme le Dr Bonvin. L’OMS, qui se limitait à des laboratoires en Europe et en Amérique du Nord, étend ses recherches à l’échelle mondiale.

En Valais, c’est l’épidémie de la fièvre typhoïde de Zermatt en 1963 qui donne une première impulsion à un plan cantonal et, notamment, à la création de l’Institut central des hôpitaux. «En 2005, la crainte suscitée par la grippe aviaire a en outre incité la Confédération et les cantons à mettre en place un dispositif et un plan d’action pour lutter contre les pandémies», précise le Dr Bonvin. C’est celui-ci qui est aujourd’hui activé pour lutter contre le Covid-19.

C’est quoi le dicton déjà? «Soit on gagne, soit on apprend.»

Ces autres pandémies qui ont secoué le Valais

- La grande peste est l’une des pires pandémies de l’histoire. Entre 1347 et 1352, elle emporte le tiers des habitants de Saint-Maurice. A l’échelle européenne, c’est 30 à 50% de la population qui est tuée, soit 25 millions de personnes. Principalement bubonique, celle qu’on appelle aussi la peste noire fait le plus souvent suite à l’infection par la morsure de puces infectées provenant d’un rat ou autre petit mammifère.

- En 1918, la grippe espagnole se distingue par sa virulence. La Première Guerre mondiale touche à son terme et c’est un nouveau fléau qui fait son apparition. La grippe espagnole cause la mort de 20 millions de personnes dans le monde, dont près de 25 000 en Suisse. En Valais, le premier cas est déclaré le 8 juillet 1918. Le 20 du même mois, un décret ordonne la limitation des rassemblements, la fermeture plus tôt des cafés. En automne, la foire est annulée alors que les clochers des églises ne sonnent plus le glas, dont la récurrence pourrait effrayer la population.

- Le 10 mars 1963, deux malades douteux sont mis en observation dans une station de Zermatt occupée par des milliers de touristes. Le diagnostic tombe, il s’agit de la fièvre typhoïde. L’épidémie fait la une des journaux du monde entier qui parlent d’un vent de panique qui souffle sur le village valaisan. Ce typhus atteint 437 personnes et cause la mort de 3 individus: une Zermattoise de 62 ans, mère de 13 enfants, une employée d’hôtel de 22 ans et un marin britannique de 25 ans en vacances de ski. En conséquence, la station est bouclée pour deux mois. Début juin, les autorités et les hôteliers se serrent les coudes pour redorer l’image de Zermatt. Quant à la cause de l’infection, elle provient de mineurs qui foraient le tunnel d’amenée d’eau du barrage de la Grande Dixence. Ces derniers travaillaient au-dessus de la source d’eau potable qui offrait l’eau courante à la station.

En mars 1933, onze malades du typhus sont transportés de Zermatt à Sion. ©Philippe Schmid, Mediathèque Valais-Martigny

Dans la situation sanitaire hors normes que nous vivons, la rédaction du «Nouvelliste» se mobilise afin d’accompagner ses lecteurs avec une information précise et fiable. Notre journalisme, professionnel et indépendant, ne bénéficie d’aucune subvention. Nous avons cependant choisi d’ouvrir en libre accès une grande partie de nos contenus touchant aux aspects essentiels et vitaux de cette crise.

Plus que jamais en cette période inédite, l’information a une valeur. Pour nous. Pour vous. Soyons solidaires autour d’elle. http://abo.lenouvelliste.ch